“静”:练太极总静不下来?原来你误解了“静”的真意

发布时间:2025-07-24

来源:环球太极网 浏览次数:1831

太极道至深

太极所向,心生欢喜

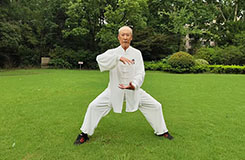

你有没有注意过,公园里的太极高手们,动作慢得像是被按了0.5倍速,却总给人一种“下一秒就能爆发的奇妙感觉”。更神奇的是,他们练拳时,周围再吵似乎都影响不到——这份神秘的“静”能量,到底从何而来?

太极的“静”:

是藏在身体里的“隐形运动”

提起“静”,你可能会想到打坐时的闭目凝神,或是深夜独处的万籁俱寂。但太极拳的“静”,更像一潭深不见底的湖水——表面看着波澜不惊,底下却暗流涌动。

杨澄甫大师在《太极拳说十要》里写“动中求静,动静合一”,说的就是这个理:练太极时哪怕手脚在动,心里的神、意念的气,都得像天平一样稳稳当当。它不是“不动”,而是“动得有章法”,就像风吹过竹林,叶子在摇,根却扎得牢牢的。

简单说,太极的“静”分好几个层次:从最初的“安静”,到进阶的“平静”、“宁静”,再到高手追求的“虚静”、“灵静”……咱们先从最基础的前三层说起,练没练对,一看便知。

第一步:先让身体“安静”下来

太极拳讲“静”,“以静制动”,首先是要制服自己的心动,先将心静下来,锁住心猿拴意马。通过调心、调身、调息,排除杂念,放松身心。因为太极拳初习者,仍是一个常人之心,虽然站在这里了,但念头一个接一个,犹如野马奔腾,动多静少,所以要先求安静。

但安静下来又不是件容易的事,越是想静下来,杂念越多,越不容易静下来,而太极拳要求“用意识引导动作”,“用意不用力”,强调以意导气,以气运身。把注意力灌注到动作中去,专注于动作的细节和节奏。

用“一念代万念”的方法,即用一个念头代替无数念头:比如抬手时,专注感受掌心的温度;落脚时,留意脚底踩实地面的触感。当注意力全在身体的细微变化上,那些“心猿意马”自然就被“拴”住了。每一次抬手、迈步,都是与自我的深度对话,展现出太极拳独有的平和之美。

再进一步:

“平静”是带着清醒去动

练到一定时候,你会发现:就算动作在变,心里也像揣着一碗清水,晃一晃也不会洒出来。这就是“平静”。

它不是说要变成没感情的木头人,而是像站在河边看流水:知道水在动,也知道自己在看,既不跟着水流跑,也不讨厌水的声音。练太极时,招式的起承转合就像流水,而你的心,得是那个稳稳的河岸。

为什么要追求这种“平静”?因为心一慌,动作就会僵。比如打“云手”时,若心里急着“快点做完”,腰就会硬,手就会飘;但要是能稳住呼吸,感受腰带动手划圈的弧度,动作自然就顺了。

这种“静”里藏着一种清醒:知道自己在动,也知道为什么动。

往深了走:

“宁静”时,你会听到身体的声音

古人说“宁静以致远”,放在太极里,就是当身心都松透了,气血才能像山涧的溪流一样,顺着经脉畅行无阻。肩不酸了,腰不沉了,甚至平时忽略的“累”,也会像雾一样慢慢散开。

这种“静”,就像给身体装了个“传感器”——不是对外界麻木,而是对外界的干扰更“通透”:能听见鸟叫,但不会被吓一跳;知道有人走过,但不会分心回头。

太极“静”的智慧

太极的“静”,从来不是为了躲进深山老林,而是为了在乱糟糟的生活里,给自己留一块静土。

上班堵车时,能不能像站桩一样深呼吸,让心不烦躁?跟人争执时,能不能像打太极推手一样,先稳住自己的重心,再想怎么回应?这些,都是太极“静”的智慧。

从“安静”到“平静”再到“宁静”,练的不只是招式,更是在练“不管外界怎么动,自己心里有杆秤”的本事。太极的“静”,从来都藏在每一个认真对待的当下里。

至于更高阶的“虚静”“灵静”,咱们下次再慢慢聊。你练太极时,有没有过“突然静下来”的瞬间?评论区聊聊你的感受吧~

文字参考资料:

1、赵双印《杨氏太极拳八十五式体用》河北教育出版社2012.2

2、解守德《太极内功心法》人民体育出版社 2019.6

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。