武术不是一个项目,而是一个门类!

发布时间:2025-07-23

来源:且说自话 浏览次数:1376

在现代体育的发展框架中,武术与其他体育项目存在着本质性的差异。

现代体育往往以单一项目的专业化、竞技化发展为核心路径,通过统一规则、量化标准来推动项目进步,这种模式固然能让某一体育项目快速形成竞技优势,但将其简单套用于武术发展,却会造成严重的认知偏差与发展局限。

当我们刻意挑选某一武术项目,将其从武术的整体生态中抽离出来,当作武术的“形象代言人”推向体育比赛时,表面上似乎是为武术争取了更多曝光机会,实则是对整体武术生态的窄化,既掩盖了武术拳种林立、技法多元的本质特征,也让大众对武术的认知陷入片面化误区,长期来看必然制约武术的全面发展。

在武术的传承脉络中,拳种体系的数量争议始终是悬而未决的基础性问题。当前被不少资料引用的“129 种拳种”说法,其实从诞生之初就伴随着广泛的质疑。这一数字的统计标准模糊不清,既没有明确区分拳种与支系的界限,也未充分涵盖那些流传于民间、地域性极强的小众拳种,更忽略了部分因传承隐秘而未被发掘的技术内容。

这种模糊的统计结果,让许多武术的研究者、习练者难以信服,更导致传承资源的分配失去精准性。当“129 种”成为一个笼统的符号,那些未被纳入统计的拳种就可能被排除在保护体系之外,逐渐在时代浪潮中失去传承活力,加剧了传统武术技艺的流失风险。

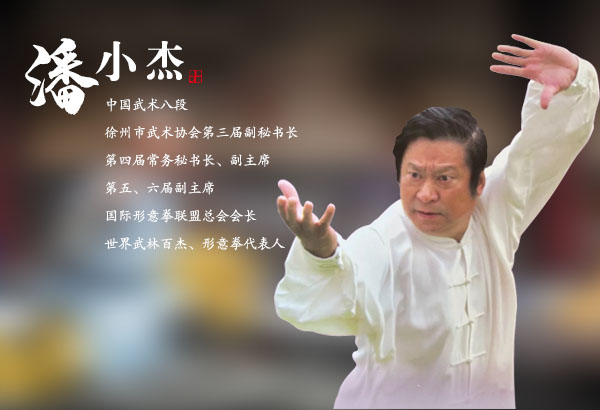

武术的展演活动与竞技赛事在受众接受度上呈现出明显的分化。武术展演活动之所以能吸引更广泛的观众,核心在于它将武术技法与文化叙事、情感表达深度融合。

一场优秀的武术展演,可能会以历史典故为背景,通过套路编排再现英雄人物的传奇故事,或是将传统哲学思想融入动作设计,让每一个招式都承载文化内涵;同时,展演中的高难度动作服务于整体的艺术表达,配合音乐、服饰、舞台场景,形成极具感染力的视听体验。

相比之下,武术竞技赛事为了保证公平性,往往对动作规格、演练时长、评分标准做出严格限定,虽然能展现武术的竞技水平,却在一定程度上削弱了其文化韵味与叙事张力,自然难以像展演活动那样触动更广泛受众的情感共鸣。

面对武术发展的多元需求,项目管理者需要查清武术拳种具体内容,建立更科学的分类体系,在此基础上构建国家级的武术活动矩阵。这种分类不能仅以竞技价值为唯一标准,而应兼顾不同拳种的文化属性、技术特点与群众基础。

具体来说,对于竞技性强、技术体系成熟的拳种,可以设置专业的竞技赛事,保障其在体育领域的发展空间;

对于文化内涵深厚、表演性突出的拳种,则应打造高品质的展演平台,让其成为传播传统文化的载体。

更进一步,我们可以将视野扩展到更广阔的民族传统体育领域,像舞龙舞狮、龙舟这些承载着民族记忆、拥有深厚群众基础的项目,完全可以纳入国家级活动体系。

不同于少数民族运动会的特定群体指向,这类活动应突出“广泛性”与“基础性”,既设置专业赛事满足竞技需求,也举办全民参与的展演活动激发大众热情,最终形成独属于中国的体育文化盛宴。

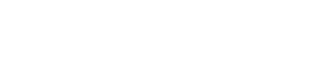

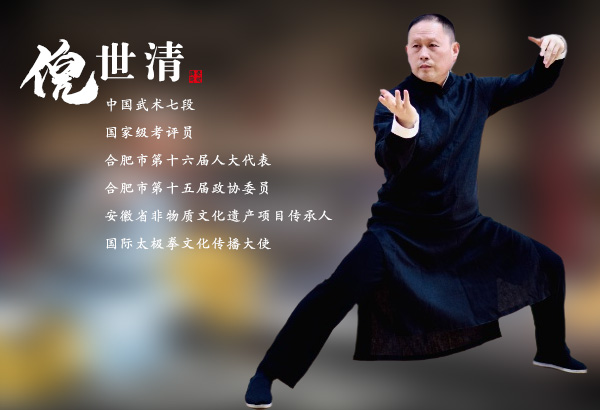

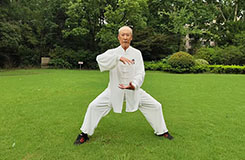

武术之所以能历经千年而生生不息,核心在于它拥有庞大且多样的拳种体系,每一个拳种都是一个完整的“文化技术生命体”。无论是刚猛有力的少林拳,还是行云流水的太极拳,抑或是注重实战的形意拳,都有着自己独特的训练逻辑。

从扎马步、站桩等基础功法的打磨,到踢打摔拿等技击技法的练习;从对“气”“劲”等概念的阐释,到刀枪剑棍等器械的配合;从套路编排中的攻防意识,到武德修养的精神传承,每个环节都紧密相连,构成了不可分割的整体。

当我们过度强调竞技比赛项目时,必然会用竞技的标尺去筛选技术。那些不符合竞技规则的独特技法、周期长却根基深的传统功法、蕴含哲学智慧的训练理念,都会因“不实用”而被边缘化。

这种对武术价值的忽视,正在深刻影响着传承生态。因为价值不被认同,或者说是社会上升空间的限定,大量拳种的习练者会感到其价值不被认可,传承热情受挫。年轻一代也可能因看不到传统武术在现代社会(尤其是官方体系内)的价值和发展空间而转向其他领域。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。